Am gestrigen Mittwoch fand unser wöchentlicher Dienstabend statt. Diese Zeit nutzten wir zur Wiederholung verschiedener Schemata aus der Notfallmedizin, insbesondere des cABCDE-Schemas. Dieses ist sehr wichtig für ein strukturiertes Vorgehen im Notfallgeschehen, sodass nichts vergessen oder übersehen wird. Deswegen wiederholen wir die Theorie dieser Schemata regelmäßig und üben praktisch anhand von Fallbeispielen.

Die Schemata in der Theorie und Praxis

Zu Beginn des Dienstabends befassten wir uns zuerst mit der Theorie. Diese Wiederholung startete mit der Frage, welches Schema wir anwenden, noch bevor wir zu einem Patienten kommen. Dieses ist das 4S-Schema, welches für „Scene“, „Safety“, „Situation“ und „Support“ steht. Zur strukturierten Untersuchung und Behandlung eines Patienten wird nach der Ersteinschätzung das cABCDE-Schema verwendet.

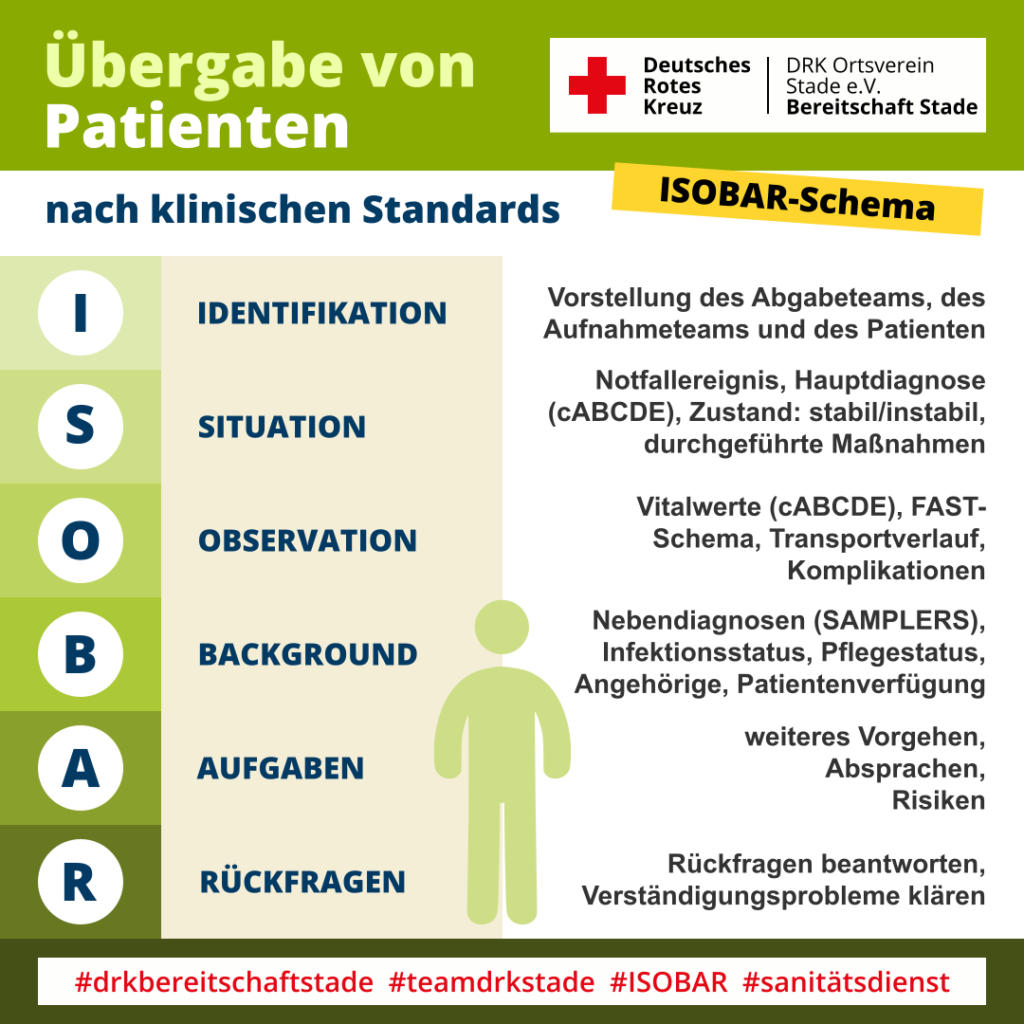

Dieses beinhaltet weitere Algorithmen, um keine Erhebungsbefunde zu vergessen. Abschließend erfolgt eine strukturierte Übergabe des Patienten seitens unserer Einsatzkräfte an einen nachgeforderten Rettungswagen. Dazu gibt es das Akronym ISOBAR (siehe unten).

Um nun diese Schemata zu verinnerlichen, folgten diverse Fallbeispiele, die unsere beiden Dozentinnen, die Rettungssanitäterinnen Stella und Svenja, vorbereitet hatten. Diese waren etwa Nierenkoliken, die Ketoazidose, eine Intoxikation und zuletzt ein Bolusgeschehen mit folgender Reanimation.

4S-Schema

Das 4S-Schema wird direkt beim Eintreffen an der Einsatzstelle angewandt und dient zur Beurteilung der allgemeinen Lage.

S – Scene

Weitere Beurteilung der Einsatzstelle

Feststellung der Patientenanzahl

S – Safety

Eigengefährdung und Fremdgefährdung abschätzen:

5A-1B-1C-5E-Schema

S – Situation

Welcher Verletzungsmechanismus oder welche bestimmte Erkrankung liegt vor?

S – Support

Sind weiteren, ggf. speziellen Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr etc. sind nötig?

cABCDE-Schema

Das cABCDE-Schema ist die zentrale Vorgehensweise zur strukturierten Untersuchung und Versorgung von Patienten, ganz nach dem Motto „treat first, what kills first“. Die einzelnen Aspekte sind nacheinander abzuarbeiten.

Das cABCDE-Schema ist so aufgebaut, dass schwerwiegendste Verletzungen zuerst untersucht und behandelt werden. Vor allem anderen schaut man hier nach lebensbedrohlichen, externen Blutungen. Hierfür steht das kleine „c“ im Akronym. Danach werden das „A“ wie Airway (Atmung) und das „B“ wie Beathing (Belüftung) beurteilt, anschließend der Kreislauf (C=Circulation) sowie die Neurologie (D=Disability). Das „E“ steht für „erweiterte Untersuchung“. Im Rahmen dessen können Schmerzen genauer untersucht werden. Hierzu kann unter anderem auch das SAMPLER(S)-Schema (siehe unten) angewandt.

c – critical Bleeding / kritische Blutung

Hier schauen die Einsatzkräfte, ob kritische Blutungen vorliegen. Wenn ja, dann erfolgt eine Soforttherapie mittels manueller Kompression, einem Druckverband oder eines Tourniquets, damit der akute, äußerliche Blutverlust gestoppt wird.

A – Airway / Atemwege

Es folgt die Untersuchung der Atemwege, um festzustellen, ob diese frei sind oder nicht. Je nach Bedarf wird eine Soforttherapie durch das Freimachen und dem situationsbedingten Freihalten der Atemwege durchgeführt.

Zusätzlich inspizieren die Einsatzkräfte die Halswirbelsäure (HWS) auf Verletzungen. Wenn eine Indikation und keine Kontraindikation vorliegen, wird die HWS immobilisiert.

B – Breathing / Belüftung

Hier wird überprüft, ob die Atmung des Patienten ausreichend ist oder nicht.

Diese Beurteilung erfolgt aufgrund verschiedener Parameter wie der Sauerstoffsättigung und der Atemfrequenz, aber auch durch die Atemtiefe, Atemgeräusche und eine mögliche Blaufärbung der Lippen oder der Zunge (Zyanose).

Je nach Krankheitsbild können durch unsere Einsatzkräfte Maßnahmen wie die Sauerstoffgabe oder die assistierte Beatmung getroffen werden.

C – Circulation / Kreislauf

Die Einsatzkräfte untersuchen nun den Kreislauf durch Erhebung einiger Vitalparameter. Dazu zählen der Blutdruck, der Puls und die Rekapillarisierungszeit (Rekap-Zeit), aber auch die Ableitung eines EKGs. Zudem wird bei Bedarf eine schnelle Traumauntersuchung durchgeführt, um „versteckte“ Verletzungen zu erkennen.

Des Weiteren erfolgt die weitere Versorgung von Verletzungen oder des Krankheitsbildes, beispielsweise durch Volumengabe bei zu niedrigem Blutdruck.

D – Disability / neurologische Defizite

Hier wird der Bewusstseinszustand des Patienten erweitert untersucht. Dies erfolgt beispielsweise durch eine Einschätzung mittels Glasgow-Coma-Scale (GCS) und Überprüfung des Pupillenstatus. Bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall wird das BE-FAST-Schema durchgegangen. Des Weiteren wird der Blutzucker gemessen, da dieser bei Abweichung vom Normwert zu Bewusstseinsstörungen führen kann.

E – Exposure / erweiterte Untersuchung

Die Einsatzkräfte führen an dieser Stelle die Anamnese mittels SAMPLERS- oder OPQRST-Schema durch. Des Weiteren erfolgen ein Wärmeerhalt und weitere gezieltere Untersuchungen wie die Temperaturmessung.

SAMPLERS

Das SAMPLERS-Schema dient der umfangreichen Anamnese des Patienten.

S – Symptome

Welche Symptome liegen vor?

A – Allergien

Sind Allergien bekannt?

M – Medikamente

Welche Medikamente werden eingenommen? Wurden die Medikamente in der richtigen Dosis und regelmäßig genommen?

P – Patientenvorgeschichte

Bestehen Vorerkrankungen? Haben Operationen stattgefunden?

L – Letzte …

Wann war die letzte Mahlzeit? Wann hat der letzter Stuhlgang stattgefunden? Wann haben sie zuletzt Medikamente eingenommen? Wann war die letzte OP?

E – Ereignis

Was ist genau vorgefallen und wie ist es dazu gekommen?

R – Risikofaktoren

Werden Rauschmittel konsumiert? Ist der Patient übergewichtig?

Schwangerschaft Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft?

Der Ablauf des ISOBAR-Schemas im Detail

Das ISOBAR-Schema, empfohlen von der WHO (World Health Organisation) und DGAI (Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin) vereinfacht und strukturiert die Patientenübergabe so, dass möglichst keine wichtigen Informationen verloren gehen.

Die Gefahr des Informationsverlustes ist bei jeder Patientenübergabe sehr groß und ein entscheidender Faktor für die Patientensicherheit!

I – Identifikation

- Vorstellung Rettungsdienstteam

- Vorstellung Aufnahmeteam / Abgabeteam

- Vorstellung Patient

S – Situation

- Notfallereignis

- Hauptdiagnose (cABCDE)

- Patientenzustand: stabil / instabil

- Durchgeführte Maßnahmen

O – Observation

- Vitalparameter (cABCDE)

- Ggf. FAST Schema

- Transportverlauf

- Komplikationen

B – Background

- Nebendiagnosen (SAMPLERS)

- Infektionsstatus

- Pflegestatus

- Angehörige (Name, Telefon, Erreichbarkeit)

- Patientenverfügung

A – Aufgaben

- Weiteres Vorgehen

- Absprachen

- Risiken

R – Rückfragen

- Rückfragen beantworten

- Verständigungsprobleme klären